「介護って、いったいどれくらいお金がかかるの?」

そんな不安を感じながらも、「まだうちは関係ないかな」と先延ばしにしていませんか?

実は、かつての私もそのひとりでした。

この記事では、私自身が両親の介護を通じて経験した体験談を交えながら、介護にかかる費用の目安をご紹介します。「いざ」というときに慌てないためにも、今からできる備えに役立ててくださいね。

介護にかかる費用ってどんなものがあるの?

生命保険文化センターの調査(※)によりますと、介護に要する月々の費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は平均9.0万円で、住宅改造や介護用ベッドの購入など一時的な費用の合計は平均47.2万円となっています。

※生命保険文化センター「2024年度 生命保険に関する全国実態調査(2人以上世帯)」

介護費用とは、介護全般にかかる費用のことです。たとえば、介護サービス利用料(自己負担額)や介護施設利用料、介護のために自宅をリフォームしたり介護用ベッドを購入したりする費用、他にもおむつ代や介護食代などがあります。

介護サービス利用料のしくみ

介護保険サービスの利用料は、かかったサービス費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)を利用者が負担します。

居宅サービスでは、要支援・要介護度に応じて1カ月あたりのサービスの支給限度額が定められています。(<表1>参照)

支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分については全額自己負担です。たとえば、「要介護2」の1割負担の方(支給限度額197,050円)が、月額20万円分のサービスを利用すると、限度額を超えた約3千円分も自己負担になります。

【ご注意】

要介護度ごとに定められた単位数をもとに支給限度額が設定されており、その算出には1単位あたり10円の介護報酬単価が用いられています。ただし、地域によって介護報酬単価が異なるため、自己負担額にも差が生じることがあります。

我が家のケース①【自宅で介護】

7年前になりますが、両親は自宅で暮らしながら介護サービスを利用していました。ちなみに私は横浜に住んでおり、関西にいる両親とは離れて暮らしていました。そのときにかかった費用や実際に受けていたサービスの内容についてご紹介します。

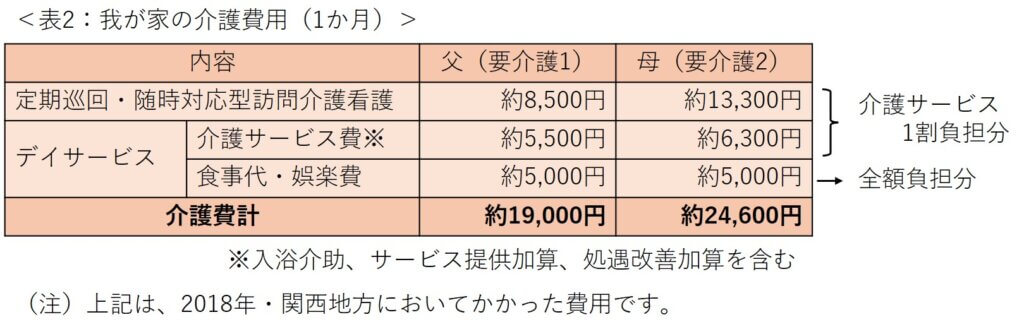

まずは費用です。当時、父は「要介護1」、母は「要介護2」で、居宅サービスとして「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を利用しながら、週に2回デイサービスに通っていました。(<表2>参照)

介護サービス費は支給限度額内(<表1>参照)でしたので、1割負担で済みましたが、デイサービスで受ける食事やレクリエーションにかかる費用は全額自己負担でした。両親の場合、要介護度が高い母の方が支援も増えるため、費用が高くなっています。

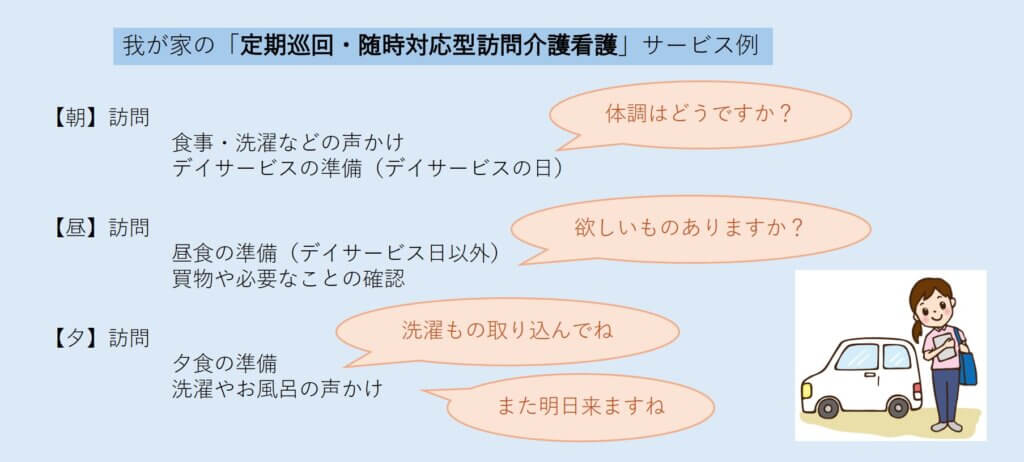

次に、受けていたサービスの内容です。「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービスは、1日に3回ヘルパーさんが訪問して、昼食と夕食の準備や、必要な買物、声掛けなどをして生活支援をしてもらいました。必要であれば24時間いつでも対応してもらえます。

自分ができないことをヘルパーさんが変わって助けてくださるので、離れて住んでいる家族には大変心強いサービスだと感じました。

また、デイサービスでは、昼食やおやつ、お風呂、レクリエーションなど、施設で過ごす以外に、お花見のような外へ出る活動もあり、家にこもりがちな両親にとって、「人と出会う」「外出をする」という貴重な時間でした。なにより、両親が楽しんでくれていることが私の不安を和らげてくれました。

施設に入所した場合にかかる費用は?

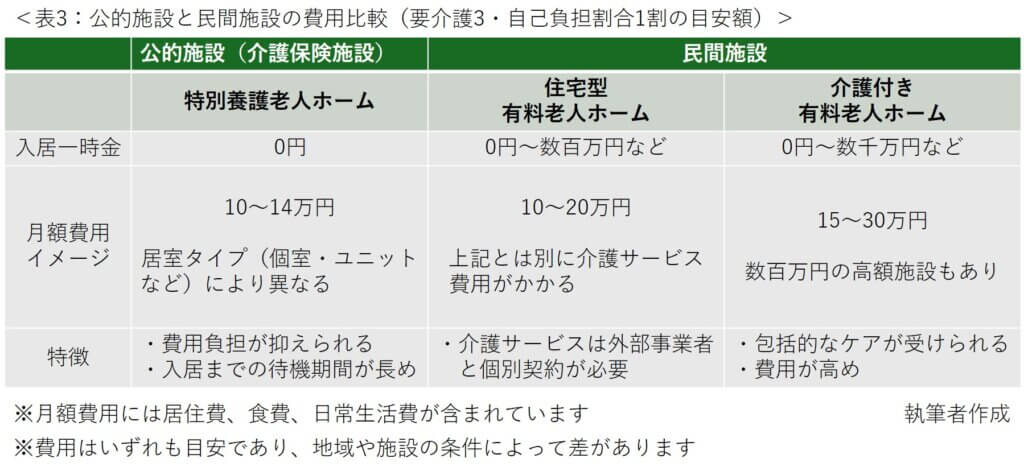

高齢者施設には公的施設(介護保険施設)と民間施設があります。それぞれの費用の目安を「要介護3・自己負担割合1割」の場合で比較をしてみましょう。(<表3>参照)

特別養護老人ホーム(特養)は公的な介護保険施設で、入居一時金は不要です。施設サービス費は、全国一律で定められた費用の1~3割の自己負担で利用できます。

居住費や食費、日用品費(おむつ・理美容など)は別途必要ですが、比較的安く利用できることから入居希望者が多く、入居までに長い待機期間を要することが多いです。

一方、民間施設は施設の数が多く、比較的入居しやすいといえます。条件に合う施設を自由に選ぶことができますが、公的施設に比べると費用が高額になりがちです。

住宅型有料老人ホームでは、月額利用料10~20万円のほかに、介護サービスを利用すれば1~3割のサービス費用の負担が必要になります。(自宅で受ける居宅サービスと同じイメージです)

また、介護付き有料老人ホームはサービスが充実しており、介護度が高い方や安心感を求める方に向いていますが、費用は比較的高額になる傾向があるため、その点には留意しておく必要があります。

我が家のケース②【施設入所】

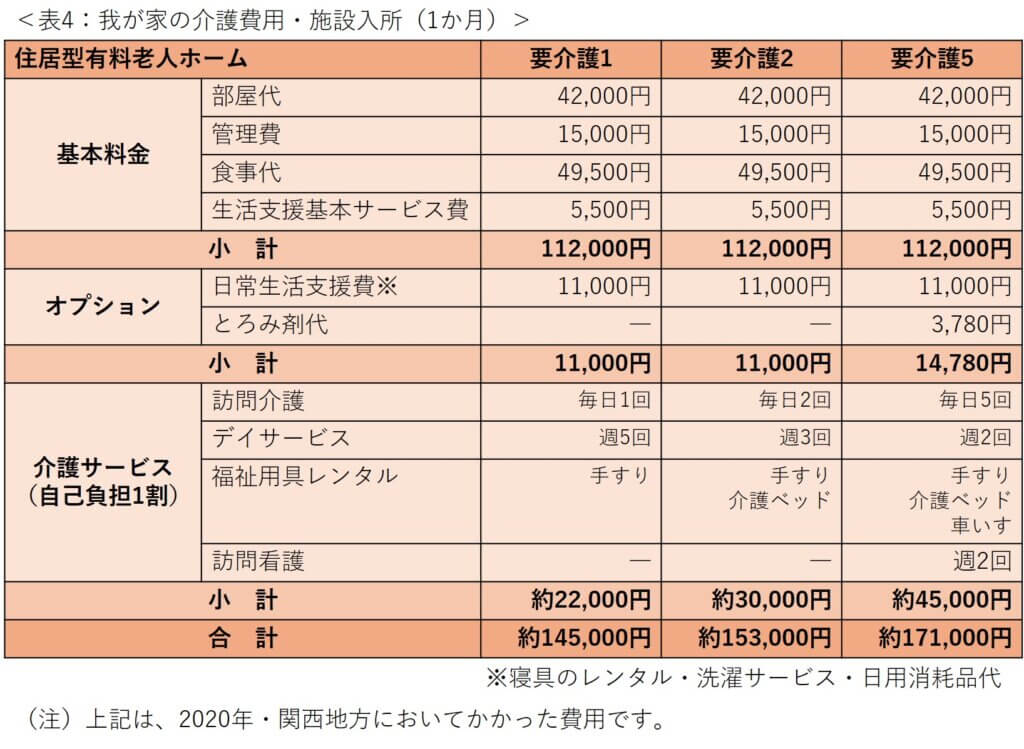

母の他界後、父は自宅での暮らしが難しくなったため、地元の住宅型有料老人ホームに入居しました。入居時は「要介護1」でしたが、入所中に「要介護2」「要介護5」となりましたので、それぞれの介護度でかかった費用を紹介します。(<表4>参照)

住宅型有料老人ホームは、居住場所が自宅から施設に変わるだけですので、介護サービス(訪問介護やデイサービスなど)を受ければ費用負担が必要です。

父の場合、要介護1から要介護5へと変化するにしたがって、介護を受ける頻度が高くなったり、福祉用具が増えたりすることで、介護サービス費が高くなっていきます。また、上表の費用とは別に、入居中の診療費や薬代は実費でかかりました。

さらに、父は施設入居中に入院をしたのですが、退院後もまた戻れるようにと、お部屋もそのままにしていました。入院中は、食事代やオプション料金、介護サービス費の負担はありませんが、部屋代と管理費の計57,000円は支払わなければなりません。こういった点も含めて、施設利用をする場合は、事前にしっかりと情報の確認や理解をしておくことが大切だと感じます。

介護について家族で話しましょう

私は両親と介護について話をしたことがなく、何をすべきか分からず大変な思いをしました。「何気ない日頃の会話から、少しでも両親の思いを聞いておけば良かったな」というのが私の実感です。

介護はある日突然始まることも少なくありません。いざというときに慌てないためにも、事前に家族で話し合っておくことがとても大切です。

たとえば、「誰が介護をするのか」「住まいはどうするのか」「費用は誰が、どこから出すのか(年金?貯金?これから準備?)」など、ご本人の希望やご家族の考えを共有しておくことで、いざというときの判断がしやすくなります。思っていた以上に費用が必要だと感じれば、今から家計を見直し、対策を考えることもできるでしょう。

介護にかかる費用をイメージするのは、なかなか難しいことかもしれません。これから介護のことを考える方にとって、我が家での介護の経験が少しでも参考になれば嬉しく思います。

「まだ先のこと」「縁起でもない」と、避けたくなる話題ではありますが、元気な今だからこそ話せることもあるはずです。日常会話の中に、ほんの少しだけでも「介護のこと」を取り入れてみてくださいね。

★2025年9月1日現在の情報です

(執筆:世古瑞智子 監修:張替 愛)

~こちらの記事もご覧ください~

・【介護施設の費用】具体的な事例で徹底解説!月額料金の内訳からよくある疑問まで

・身近な人の介護に備えて知っておきたいこと~基本編~

・身近な人の介護に備えて知っておきたいこと~申請から要介護認定までの流れとポイント~

・身近な人の介護に備えて知っておきたいこと ~介護保険で受けられる介護サービスの種類と特徴~

・身近な人の介護に備えて知っておきたいこと ~ケアプラン作成のポイント~

★まなぶ関連記事一覧はこちら★

みらいに役立つ無料メルマガ配信中