お墓を守る人がいなくなってきたり、遠方でお参りに行きづらくなったりすることから、少しずつ「墓じまい」を考える方が増えています。とはいえ、「何から始めればいいの?」「費用はどれくらいかかるの?」など、不安や迷いを感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、墓じまいの流れや費用、メリットや気をつけたいことを、わかりやすくご紹介します。ご先祖を大切に思う気持ちはそのままに、今の家族に合った供養の形を見つけるきっかけにしていただければと思います。

「墓じまい」とは?

墓じまいとは、今あるお墓を撤去して更地に戻し、管理者である寺院や霊園に土地を返還することです。また、取り出した遺骨を新たな場所に移すことを「改葬」といいます。

最近では少子化の影響もあり「承継者がいない」、遠方に住んでいるために「お墓参りに行けない」「管理ができない」や、「お墓の維持管理費が大変」などの理由から墓じまいを検討する家庭が増えています。

墓じまいは「お墓を閉じる」という行為だけではありません。後に引き継ぐ方が供養を続けていけるように、場所や形を変えることでもあります。たとえば、「継承者の住居の近くに新しくお墓を建てる」「納骨堂や永代供養墓に移す」「樹木葬をする」「海に散骨する」など、選択の形はさまざまです。

また、親世代であれば、後を継ぐ子どもたちが判断に迷わないよう、エンディングノートや遺言として残しておくことも大事なことといえます。

墓じまいの具体的な手順

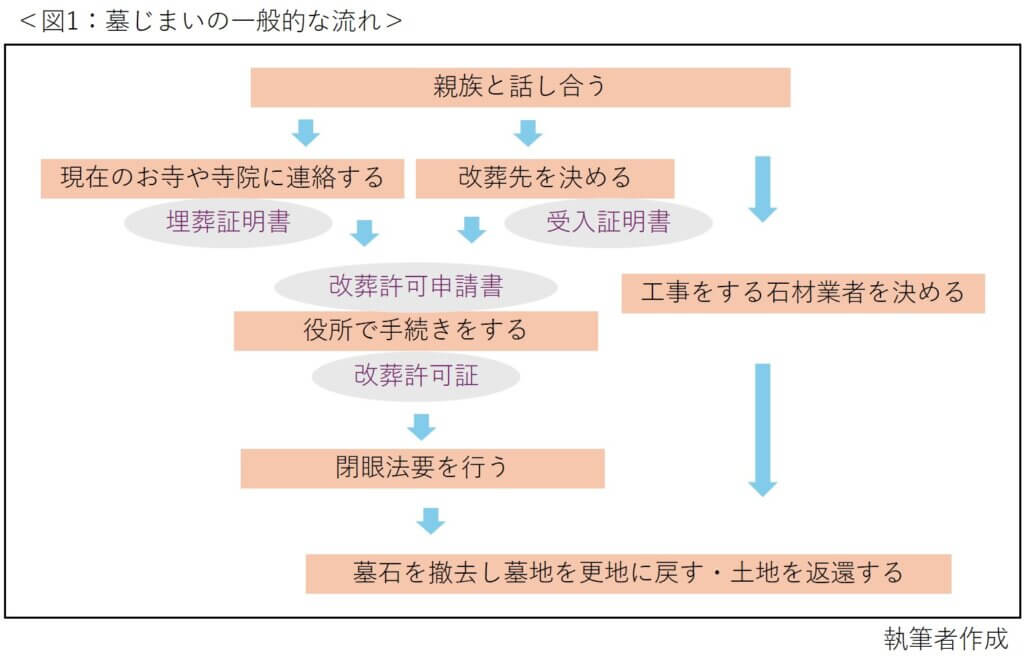

自分の家のお墓だからといって、勝手に遺骨を取り出したり、墓石を撤去したりはできません。墓じまいには、お墓を管理している寺院・霊園の許可や、自治体の手続きなどが必要です。墓じまいの一般的な流れは下図のようになります。

それぞれの手順を詳しくみていきましょう。

親族と話し合う

まずは家族・親族でしっかりと話し合います。お墓に対する思いや考え方は人それぞれです。「なぜ墓じまいをするのか」「遺骨をどうするのか」「どのような形で供養を続けるのか」など、きちんと説明をして相談しましょう。親族間のトラブルをさけるためにも、全員に納得してもらい同意を得ておく必要があります。

現在のお寺や霊園に連絡する

今のお墓がある寺院や霊園の管理者に墓じまいの意向を伝え、「埋葬証明書」を交付してもらいます。

円滑に進めるためにも、墓じまいの事情や理由を丁寧に説明し、これまでお世話になった感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。

改葬先を決める

新たな供養の形を検討して、新しい納骨先(お墓を建立・永代供養墓・納骨堂・樹木葬など)を決めます。供養の考え方は多種多様です。親族と墓じまいについての話し合いの際に、改葬先についても決めておくのが良いでしょう。

新しい納骨先が決まったら、改葬先の管理者に「受入証明書」を交付してもらいます。

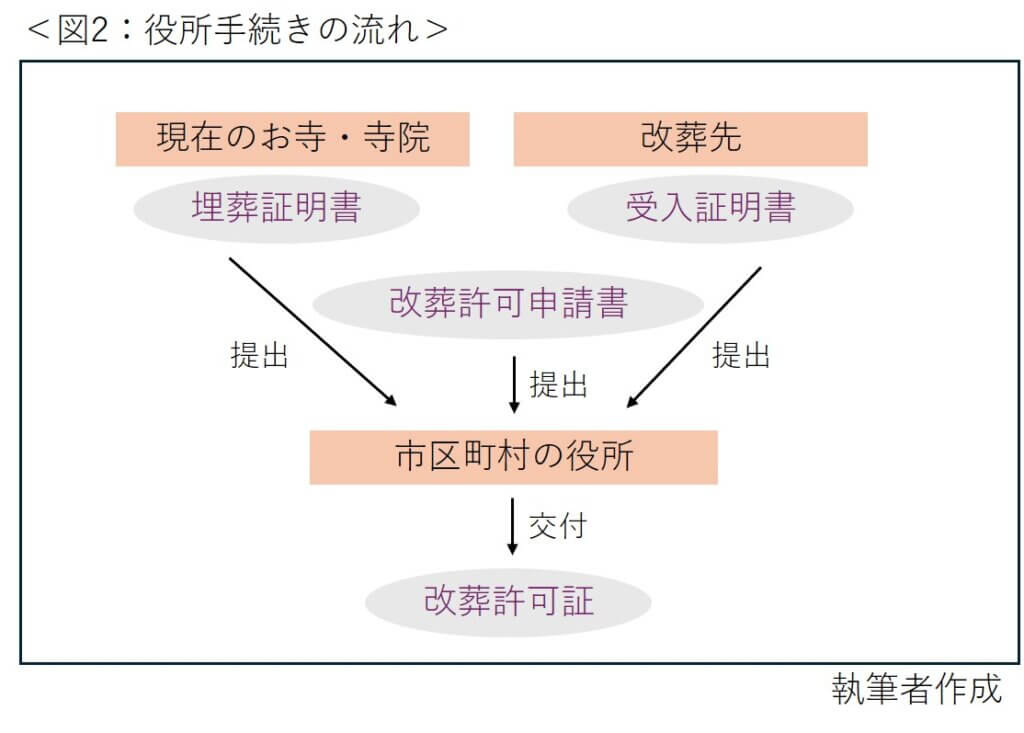

役所で手続をする

現在のお墓がある市区町村の自治体に「改葬許可申請書(※)」と、お墓の管理者から発行された「埋葬証明書」、改葬先の管理者から発行された「受入証明書」を提出し、「改葬許可証」を交付してもらいます。(<図2>参照)

※改葬許可申請書は、現在のお墓がある自治体の窓口や公式サイトからダウンロードできます。

「改葬許可証」は遺骨を取り出すのに必要な許可証です。自治体によって交付に数日かかる場合もありますので、余裕を持って手続きしましょう。

「改葬許可証」は遺骨を取り出すのに必要な許可証です。自治体によって交付に数日かかる場合もありますので、余裕を持って手続きしましょう。

工事をする石材業者を決める

墓石の解体や撤去を行う石材業者を決めます。寺院によっては、提携する石材店に依頼することもあるため確認が必要です。

ご自身で探す場合は、複数社の見積もりを取って、サービスの内容や料金を比較し、安心できる業者を選びましょう。

閉眼法要を行う

お墓から遺骨を取り出す際に、僧侶がお経を読み、墓石に宿る魂を抜く「閉眼法要」を行います。これにより、墓石はただの石に変化します。

閉眼法要は、現在のお寺の住職や霊園指定の僧侶などに依頼します。

墓石を撤去し更地に戻す

依頼した石材業者によって、お墓を撤去する工事を行います。墓地を更地に戻して、墓地の管理者に土地を返還します。

これで墓じまいは終了です。この後、新しい納骨先に「改葬許可証」を提出し、遺骨を移します。また、開眼法要(お墓や位牌に魂を入れる儀式)などが必要な場合は、住職に依頼しておきます。

墓じまいにかかる費用の目安

墓じまいにかかる平均費用は、20〜50万円程度といわれています。これは現在のお墓を閉じる費用で、さらに新しい納骨先の費用を加えると全体で50~200万円、もしくは300万円程度になるといわれており、新たな納骨先の選択によって費用は大きく変わってきます。墓じまいの一般的な費用の内訳(目安)を下表に示します。

墓石の撤去費用は、お墓の広さや立地条件によって費用が高くなるケースや、地域、石材業者によっても料金が違いますので、必ず見積もりを取って検討しましょう。

一部の自治体では墓じまいに対して、補助金や助成金制度が設けられています。ご自身の地域が対象か、事前に確認しておくと良いでしょう。

墓じまいのメリットと注意点

メリット

お墓の管理負担や維持費が減らせる

お墓には墓地の年間管理費やお寺への檀家料など維持費がかかります。また、遠方にお墓がある場合はお参りのための交通費や宿泊費も必要です。改葬先を自宅近くのお墓や納骨堂、または永代供養墓などにすることで、維持費が軽減でき、家計面のコスト削減にもつながります。

気持ちの負担が軽くなる

たとえば、お墓を自宅近くに移せば、お墓の掃除やお参りがしやすくなり、遠方でなかなかお参りできないもやもやした気持ちや、ご先祖を申し訳なく感じる気持ちから解放されるでしょう。また、永代供養などに切り替えれば、次に引き継ぐ世代の心配や負担を減らすことができます。

今の家族に合わせた供養が選べる

現代の供養の選択肢は多様です。ご自身や家族の価値観に合った供養の形が選べます。墓じまいをきっかけに、家族と供養や相続についての話ができることもメリットのひとつです。「お墓をどうしたいのか」、ご自身の意思を明確にすることは、気持ちの整理にもなり、終活の準備にもつながります。

注意点

親族への相談をしっかりとしましょう

「勝手にお墓を移した」と誤解されないよう、親族と気持ちを共有することが大切です。特にご先祖への思いが強い世代には十分な配慮をしましょう。

お寺や霊園との関係に注意しましょう

菩提寺がある場合は、離檀料やお布施などが必要なことも多いです。墓じまいをする経緯を丁寧に説明するとともに、これまでの感謝もしっかりと伝えて、承諾を得ましょう。

費用がかかる

前項のとおり、墓じまいには費用がかかります。墓じまいにかかる費用は、あらかじめ老後資金や葬送費用の一部としてライフプランに組み込んでおくのがおすすめです。事前に準備しておくことで、残された家族の経済的・心理的な負担を軽くできます。

墓じまいはお墓をなくすことではなく、形を変えてご先祖や家族への思いを未来へつないでいく選択です。供養の形よりも「思いをつなぐこと」を大切にして、家族や親族と話し合いながら、自分たちらしい形を見つけていきましょう。

★2025年11月14日現在の情報です

(執筆:世古瑞智子 監修:張替 愛)

★まなぶ関連記事一覧はこちら★

みらいに役立つ無料メルマガ配信中