家族や大切な人に介護が必要になったら…誰もが一度は考えたことのあるテーマかもしれません。本記事では、介護保険や介護サービス、困ったときの相談先など、知っておきたいポイントをやさしく解説します。ある日突然やってくるかもしれない介護生活に戸惑うことがないよう、介護について知り、心の準備をしましょう。

介護とは?

「介護」とは、年齢や病気、けがなどで日常生活を自分ひとりで行うことが難しくなった人を支え、これまでの生活が続けられるように手助けすることです。たとえば、食事や入浴、着替え、買い物や通院の付き添いなど、家事や身の回りのことを一緒に行って、その人らしい暮らしが続けられるように寄り添います。また、身体面のサポートに加えて、寂しさや不安を和らげる話し相手になることや、一緒に趣味を楽しむといった心のケアも大切な役割です。

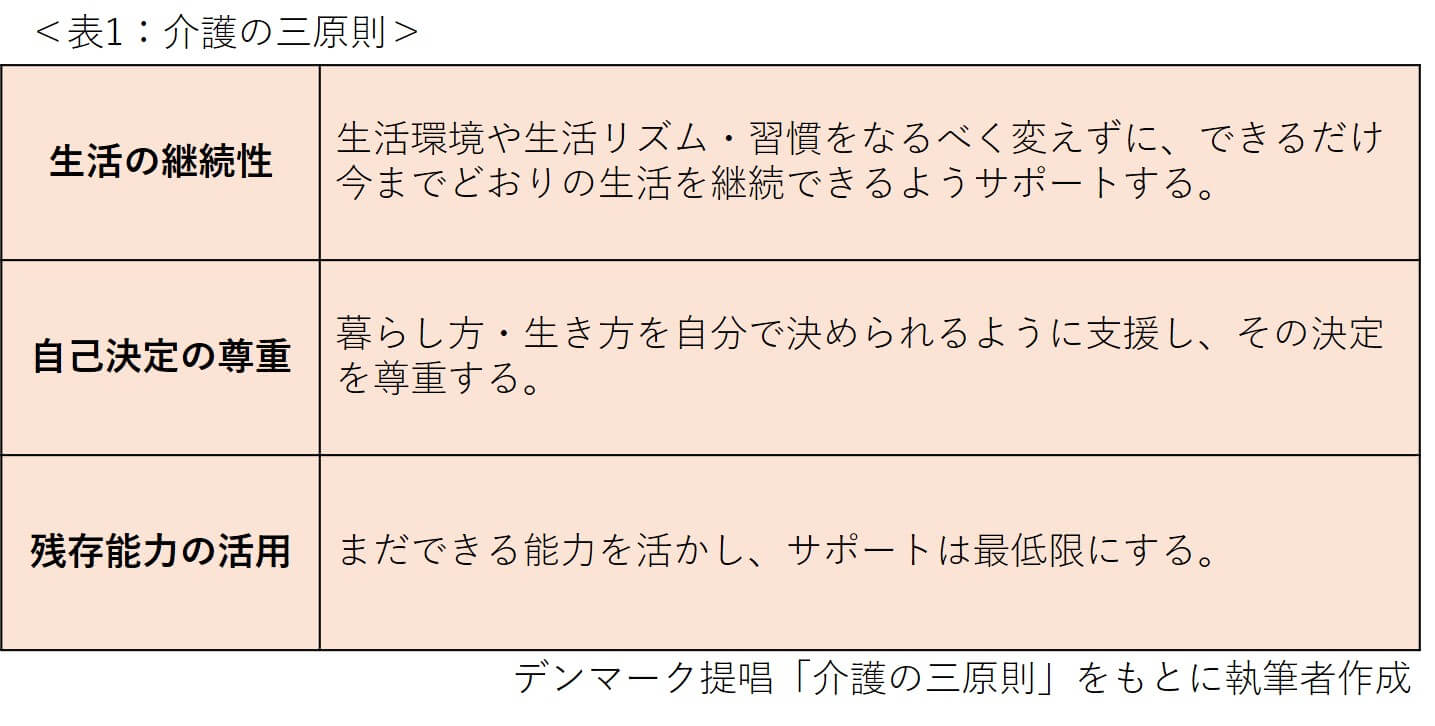

介護には3つの基本(介護の三原則)があります。これは、1882年に福祉の先進国であるデンマークで提唱された介護における基本的な考え方で、日本の介護にも取り入れられています。<表1>

ひとつ目の生活の継続性は、たとえば「毎朝コーヒーを飲みながら新聞を読む」「風呂は寝る前に入る」といった、これまでの習慣や、使い慣れた食器や家具などの住み慣れた環境を、できる限り変えないことが大切とされています。

次の自己決定の尊重については、「食事のメニューや洋服を選ぶ」「今日の過ごし方を決める」など、介護を受ける人の意思決定を優先します。どんな小さなことでも自分で決めたという満足度を得ることが大切です。

最後の残存能力の活用というのは、すぐに手助けをするのではなく、「持ちやすい食器を使えば自分で食事ができる」「手すりがあれば一人で立ち上がれる」のように、道具や環境の工夫で今できることを維持することです。「できた」という達成感は次の意欲へとつながります。

このように介護は、介護される人の意思を尊重し、自立した生活が送れるように支援することが大切です。介護される人のことをよく知る家族のサポートは心強いものですが、すべてを家族だけで抱え込むのは大きな負担になりかねません。介護専門職と協力し、社会の仕組みを上手に活用することで、家族みんなが無理なく、安心して支え合える準備を整えることができます。

介護保険制度について

介護保険制度は、40歳以上の国民みんなが保険料を出し合って、介護を必要とする高齢者やその家族を社会全体で支え合う仕組みです。平均寿命が延びて高齢者が増える一方で、少子化や核家族が増えていることや介護する側も高齢者であることなど、家族だけでは支えきれない問題を背景に始まった制度です。

加齢などにより心身の機能が低下し、日常生活に支障をきたすようになった場合には、要介護(要支援)認定(※)を受けることで、介護保険によるサービス(次の項で紹介)を利用できるようになります。家族だけでは難しい介護も、サービスを利用することで介護専門職の協力を得ることができ、家族の負担が減少され安心につながります。

厚生労働省のHPによると、『介護保険制度は約690万人の方が要介護(要支援)認定を受け、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着している(2024年3月時点)』とあります。介護は家族だけの問題ではありません。社会全体で支え合う介護保険制度を有効に利用しましょう。

※ 要介護(要支援)認定は「どれくらいのサポートが必要か」を市区町村が判定する仕組みで、「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階に区分します。

介護施設・サービスの種類

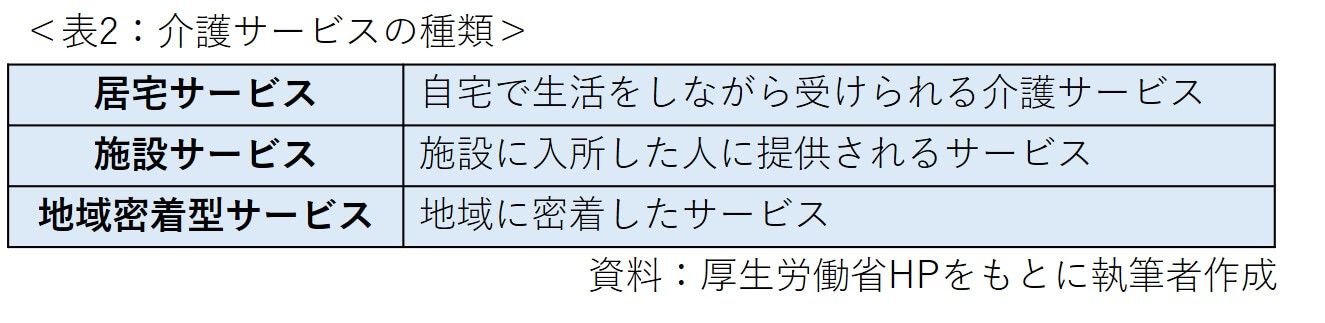

介護保険で受けられる介護サービスは大きく3つに分けられます。<表2>

居宅サービスは、ホームヘルパーさんが自宅を訪問し、食事の準備や買い物、洗濯、掃除、入浴など身の回りのお手伝いをしてくれます。日帰りで施設に通い、入浴やリハビリ、レクリエーションなどを受けることもできます。また、介護用品のレンタルや、手すりやスロープをつけるといった住宅改修費の給付支援もあり、介護の必要度が低く、住み慣れた自宅で暮らし続けたい人向きです。

次に施設サービスは、生活の場を施設に移し、生活全般の支援を受けるサービスです。特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などの施設に入所して、介護を受けながら生活をします。家庭での介護が難しく、手厚いケアが必要な人に向いているサービスです。

最後の地域密着型サービスは、高齢者が「認知症」や「要介護状態」になっても、できるかぎり住み慣れた地域で生活ができるように、市町村から指定された事業者が地域住民に提供するサービスです。地域密着型サービスも居宅サービスと同じく「自宅で暮らし続ける」ことを支えるサービスですが、身近な地域での「少人数・顔なじみ」を重視しているため、できるだけ自宅や近所で顔なじみの支援を受けたい人に向いているといえます。

介護の相談は「地域包括支援センター」へ

「そろそろ介護のことを考え始めようかな」と思ったら、まずはお住まいの地域包括支援センター(※)に相談してみましょう。地域包括支援センターには、介護の専門家である介護支援専門員(ケアマネージャー)のほか、医療や福祉の専門知識を持った保健師や社会福祉士が常駐していて、高齢者の健康面や生活全般に関する相談に対応してくれます。

各市区町村に必ず1カ所以上設けられており、近くの地域包括支援センターに出向くか、または電話相談も可能です。秘密は厳守されますので、どんな小さな不安でも気軽に話せます。介護保険の申請方法やサービスの選び方なども詳しく教えてもらえますし、必要な続きも一緒に進めてもらえるので安心です。

たとえば介護が必要になった場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護を必要とする人が「どんな介護サービスを、いつ、どれくらい利用するか」というケアプラン(介護サービス計画書)を作成してくれます。さらに、利用する介護サービスの事業者との調整も行ってくれ、サービスがきちんと提供されているか見守りながら、必要に応じてプランの見直しも行います。介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護を必要とする人とその家族にずっと寄り添ってくれる心強い存在といえます。

※地域によっては名称が異なることがあります。各自治体のHPなどでご確認ください。

介護は特別な誰かだけの問題ではなく、誰にでも訪れる可能性のある身近な出来事です。突然訪れるかもしれませんが、決して一人で抱えるものではありません。困ったときや不安があれば、すぐに地域包括支援センターに相談しましょう。介護の専門家の力を借りて、介護保険制度や地域のつながりを味方につければ、心がずいぶん軽くなります。

頼れる相談先を知っているだけでも、気持ちに少し余裕が生まれるのではないでしょうか。いまできる小さな準備を、将来の大きな安心につなげていきましょう。

★2025年4月20日現在の情報です

(執筆:世古瑞智子 監修:張替 愛)

★まなぶ関連記事一覧はこちら★

みらいに役立つ無料メルマガ配信中

無料相談のお申し込みはこちら

※こちらの記事もおすすめです