子育て世帯が活用できる支援策は多くありますが、内容はよく変わる上に、人によって受けられる支援策も異なります。そのため、実際はどの支援策が使えるのかよくわからない、と混乱している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、2025年4月現在の子育て支援策をまとめてご紹介しています。妊娠中でこれから子育てをする方から、すでにお子様が大学生という方まで。長い子育ての道のりを助けてくれる様々な支援策をまとめたので、参考になさってください。

<目次>

妊娠・出産するときに受けられる支援

1:初回診察料の補助

自治体によっては、妊娠検査で行く病院でかかる初診料を支援してくれるところがあります。住民税非課税世帯が対象の場合が多く、おおむね10,000円が上限となっています。

2:妊婦健診の費用補助

妊娠すると、出産までに14回程度の妊婦健診を受けるのが一般的です。原則自己負担となる妊婦健診ですが、現在、すべての自治体で一部の費用を補助してもらえる「受診券」や「受診票」などを交付しています。

3:出産育児一時金

子どもを出産すると、加入している公的医療保険制度(健康保険・国民健康保険等)から支給されるもので、子ども1人あたり50万円受け取れます。直接病院に支払ってもらうことができるので、もし出産費用が50万円超えなければ退院時に窓口で払うお金はありません。後日請求して受け取ることも可能です。

4:出産・子育て応援交付事業

妊娠期から子育て期にわたって、経済的支援と相談支援を受けられる国の制度です。自治体によって、支援内容は異なりますが、例えば次のようなサポートがあります。

<経済的支援の例>

・妊娠した時や出産した時に現金または電子クーポンの支給

・ベビー用品や育児関連用品の購入に利用できるギフト券やカタログギフトの支給

<伴走型支援の例>

妊婦(両親)面談・相談、出産後の自宅訪問、離乳食教室など

——-

★知っている?出産費用(正常分娩)が保険適用されるかも!?

2025年4月現在、出産費用(正常分娩)は保険の適用外です。出産育児一時金があるとは言え、出産する病院によっては自己負担が大きくなります。2026年度めどで保険適用の議論が進められているため、もし適用されるとだいぶ負担が変わってくるかもしれません。議論の行方を注視していきましょう。

子どもがいる方が受けられる支援

5:児童手当

所得に関係なく、子どもを育てているすべての人が次の金額を受け取れます。なお、第3子以降の支給額は増額されます。

働きながら育児をするときに受けられる支援

6:【会社員向け】出生時休業支援給付金 ※2025年4月からスタート

子どもが生まれた直後に夫婦が育児休業を取得すると、出生時育児休業給付金(または育児休業給付金)に上乗せして受け取ることができる給付金です。これにより、育児休業中の実質的な手取り額が実質100%となりました。

詳しくはこちらの記事をご覧ください

7:【自営業者向け】産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

国民年金に加入する個人事業主やフリーランスの方は、育児休業はありませんが、産前産後の国民年金保険料が免除される制度があります。なお、自動的に免除になるわけではなく、ご自身で申請が必要です。

保育園や幼稚園の時期に受けられる支援

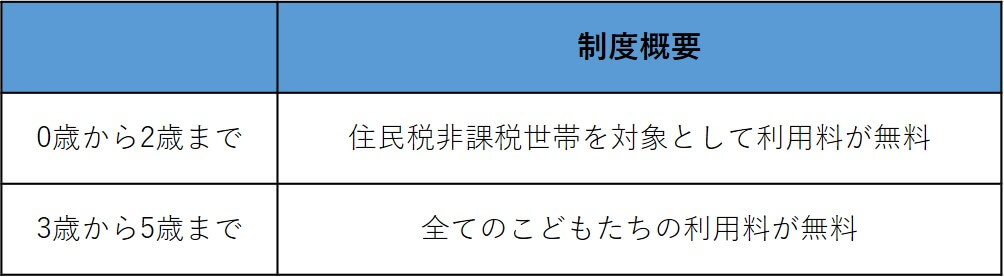

8:幼児教育・保育の保育料が無償化

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育等の保育料が無償となります。制度概要は次の通りです。

ただし、通園送迎費、食材料費、行事費といった費用は原則として無償化の対象外です。また、幼稚園の無償化は「月額2.57万円まで」です。

ただし、通園送迎費、食材料費、行事費といった費用は原則として無償化の対象外です。また、幼稚園の無償化は「月額2.57万円まで」です。

小・中学校の時期に受けられる支援

9:就学援助制度

生活保護を受けている世帯(または準ずる世帯)では、学用品や修学旅行費などに対する支援が受けられます。自治体ごとに支給額は異なります。

高校生等の時期に受けられる支援

10:高等学校等就学支援金制度

高等学校等の授業料を支援する制度です。公立については2025年4月から所得制限が撤廃されたため、すべての家庭で11万8,800円を上限に支援を受けられます。一方、私立については所得に応じて支給額が異なり、世帯年収約590万円未満の場合は、39万6,000円が上限となります(※)。なお、支援金は国から学校に直接支給されます。

※2026年4月からは45万7,000円に引き上げられる見通し

11:高校生等奨学給付金

教科書費や教材費などのといった授業料以外の費用の負担軽減を目的とした給付金で、生活保護世帯と、住民税所得割が非課税の世帯が対象です。高校の種類や所得によって、年額で、5万500円~15万2,000円の支給が受けられます。

12:家計が急変したときの支援

保護者等が、ケガや病気によって仕事ができなかったり、失職や倒産といった事情により収入が激減した場合に授業料の支援が受けられる制度です。要件を満たした場合に支給される限度額は月額33,000円(公立高校等は月額:9,900円)です。

大学生等になったら受けられる支援

13: 高等教育の修学支援新制度

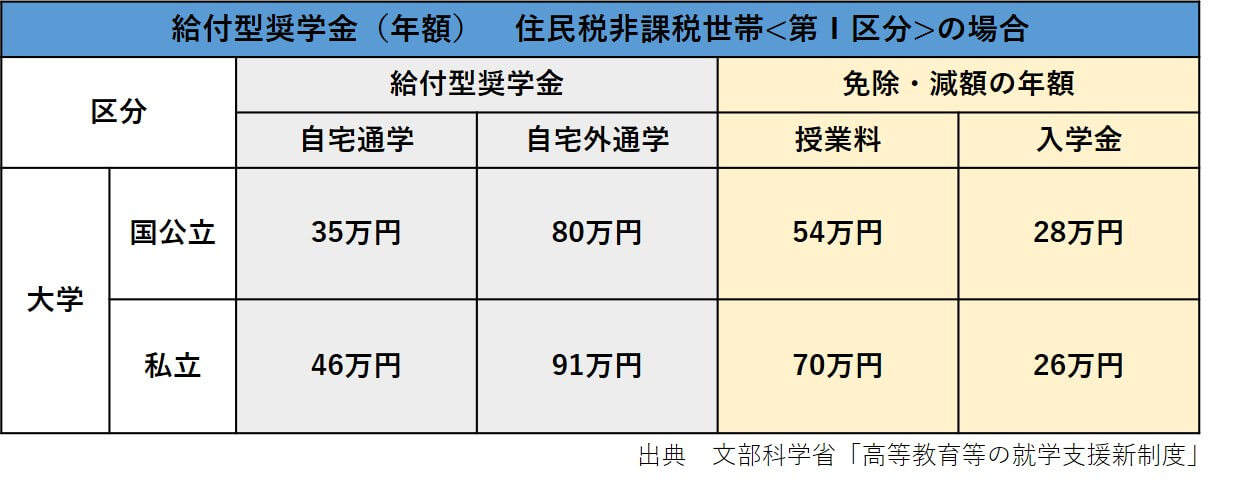

高等教育の修学支援新制度には「給付型奨学金」と「授業料・入学金の免除・減額」の2つがあります。支援対象や要件は次の通りです。

【対象】

・大学、短期大学、高等専門学校(4年/5年)、専門学校

【支援を受ける要件】

・所定の世帯年収や資産要件を満たしていること

・学生本人に、学ぶ意欲があること

「給付型奨学金」と「授業料・入学金の免除・減額」の支給額は、最大で次の通りです。なお、両者は併用が可能です。

上図にあるのは最も支援が手厚い「第1区分」の金額です。非課税世帯に準ずる世帯の学生については、この金額の世帯年収に応じて「3分の2」「3分の1」となります。

【多子世帯(扶養する子供が3人以上)への支援】

多子世帯については、所得制限なしに授業料・入学金の支援が受けられます。

【私立理工農系の学生への支援】

私立理工農系の学生へは、私立⽂系との授業料差額の支援が受けられます。支援が受けられる世帯年収上限の目安は約600万円です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください

住まいへの支援

14:フラット35の金利優遇

子育て中の人がマイホーム購入のために住宅ローンを組む際、フラット35を利用した場合に、子どもの人数等に応じて一定期間借入金利を引き下げることができます。

15:住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされる

一定の要件を満たして住宅ローンを利用する場合、子育て世帯については、住宅ローン控除の借入限度額が引き上げられるほか、床面積に関する要件が緩和される措置が受けられます。

16:公営住宅の優先入居

子育て世帯は、所得や家庭状況に応じて、公営住宅への優先入居の対象となる場合があります。たとえば、東京都の場合「子育て世帯等優先申込制度」があり、子育てに適した部屋について、子育て世帯は7日間優先的に申し込めます。

まとめ 子育て支援策は日頃の情報収集がポイント

子育て世帯には、家族の状況や子どもの成長段階に応じたさまざまな支援制度があります。ただし、そうした制度もご家庭の状況も日々変わります。必要なタイミングで、適切なサービスや制度を活用できるよう普段から関心を持ち、最新情報をチェックしておくことが大切です。

★2025年4月10日現在の情報です

(執筆:横山晴美)

★家計関連記事一覧はこちら★

みらいに役立つ無料メルマガ配信中

※こちらの記事もおすすめです